- "A los Osage se les acabó el tiempo, y esto se convertirá en una tragedia cualquiera"...

William Hale (Robert de Niro) en "Los asesinos de la luna" (Martin Scorsese, 2023)

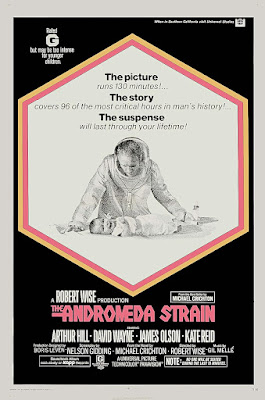

Si nos preguntaran cuáles son nuestras películas favoritas sobre el mundo del petróleo, escogeríamos las siguientes: una de las obras maestras del cine clásico, "Gigante" (George Stevens, 1956); otra, la secuela de una maravilla del séptimo arte, "Texasville" (Peter Bogdanovich, 1990), su particular aproximación dos décadas más tarde a los mismos abatidos personajes y sofocantes escenarios de "La última película" (Peter Bogdanovich, 1971); otra más, la controvertida "Pozos de ambición" (Paul Thomas Anderson, 2007), capaz de cosechar casi a la par elogios y críticas, y finalmente "Los asesinos de la luna" (Martin Scorsese, 2023), hasta ahora la postrera obra del genial cineasta neoyorkino.

CINEFILIA

"Oklahoma, año 10" (Stanley Kramer, 1973) también está ambientada en el período del auge del oro negro en tierra de Oklahoma, a principios del siglo XX. En 1913, la enérgica Lena Doyle (Faye Dunaway) es la propietaria de una parcela potencialmente rica en petróleo, una tierra convertida en el objeto del deseo de los más poderosos del lugar. Junto a su caótico padre Cleo (John Mills) y Mason (George C. Scott), un hombre duro contratado para ayudarles, intentan salvar su pequeño proyecto enfrentándose a los grandes propietarios de la industria petrolera.

"Los asesinos de la luna" está inspirada en el excelente libro homónimo de David Grann (2017), que narra desde diferentes perspectivas lo acontecido en la década de los años 20 en la salvaje e indómita Oklahoma, cuando de manera imprevista se descubren abundantes reservas de petróleo en el territorio de la nación india Osage. Una serie de crímenes brutales durante el conocido como "Reinado del Terror" serviría para iniciar la intervención gubernamental y crear el germen del futuro todopoderoso FBI, ya entonces dirigido por J. Edgar Hoover (1895-1972). Simplemente recordar que el Bureau of Investigation, una oscura rama del departamento de Justicia estadounidense, pasaría a llamarse Federal Bureau of Investigation (FBI) en 1935.

Hoover encargó al agente especial Tom White (Jesse Plemons), un experimentado ex-ranger de Texas, la dirección. del equipo encargado de investigar los crímenes contra los Osage.

Inicialmente, la jurisdicción de estos agentes especial se encontraba limitada a violaciones de la ley antimonopolio, tránsito e coches robados entre estados, anticonceptivos, películas sobre combates de boxeo y libros obscenos, fugas de prisiones federales y crímenes cometidos en las reservas indias.

Jesse Plemons es el agente especial Tom White

CINEFILIA

Paradojas cinematográficas, Leonado DiCaprio se convirtió en el que fuera todopod

eroso director del FBI entre 1924 y 1972 en "J. Edgar" (Clint Eastowood, 2011

"Los asesinos de la luna", a pesar de su extensa duración (206 minutos), la maestría de Martin Scorsese y su equipo técnico, la excelente ambientación histórica, la banda sonora del recientemente desaparecido Robbie Robertson, y las actuaciones estelares de Leonardo DiCaprio, en el papel de Ernest Burkhart, Robert de Niro, como el taimado y despiadado magnate William Hale, y especialmente Lily Gladstone como la sufrida y estoica Mollie Burkhart, consiguen mantener al espectador en vilo a la espera de la resolución del sangriento conflicto ocasionado una vez más por la codicia de los más ricos y la injusticia para con los más infortunados.

Desde el punto de vista médico, este film ha despertado nuestra atención por el comportamiento criminal de Ernest Burkhart, empeñado en envenenar gradualmente a su esposa Molly, gravemente enferma de diabetes, adulterando las inyecciones de insulina con una sustancia tóxica proporcionada por los miserables hermanos James Shoun (Steve Witting) y David Shoun (Steve Routman), los médicos supuestamente encargados de su cuidado.

CINEFILIA

"Oklahoma!" (Fred Zinnemann, 1955) fue el primer musical de este director, inspirada en la obra teatral homónima estrenada en Broadway en 1943. Protagonizada por Gordon MacRae, Shirley Jones y Rod Steiger, como "Los asesinos de la luna" está ambientada en el viejo territorio de Oklahoma durante los primeros años del siglo XX, cuando dos jóvenes vaqueros rivalizan por un rancho y el corazón de una bella mujer.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: BLANCOS CONTRA INDIOS. LA REBELIÓN DE NATHANIEL BACON

Nathaniel Bacon (1647-1676) fue el terrateniente que lideró la primera insurrección armada a gran escala en la América colonial. Sus seguidores eran sirvientes contratados blancos y negros, así como esclavos africanos, que se rebelaron contra el gobernador William Berkeley (1605-1677), primo político de Bacon, y los poderosos dueños de las plantaciones del este de Virginia.

El conflicto se desató por la justa redistribución de los derechos de tierra y la propuesta de Bacon y sus partidarios de remover o erradicar a los nativos norteamericanos que habitaban la región después de las guerras anglo-powhatan (1610-1646). Bacon propugnó la masacre y el exterminio total de las tribus indignas locales pero, en su lugar, el gobernador Berkeley inició una política de contención y construcción de varios fuertes a lo largo de la frontera de Virginia, pues prefería mantener sus privilegios económicos negociando pacíficamente con los nativos.

Finalmente, Nathaniel Bacon murió de disentería después de haber incendiado Jamestown. Su rebelión fue finalmente sofocada y aplastada por William Berkeley.

DIABETES E INDIOS NORTEAMERICANOS

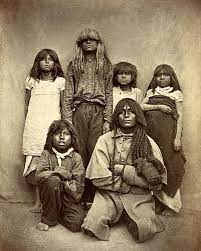

Mollie Burkhart padece diabetes. Por la película y el libro que la inspiró no sabemos desde cuando, pero sí que se trata de una enfermedad avanzada. Las fotos reales que se conservan de ella nos muestran una mujer precozmente avejentada y de expresión taciturna, probablemente afectada de las complicaciones de la enfermedad, incluyendo insuficiencia renal.

- el estilo de vida, la dieta y la actividad física son factores determinantes a la hora de compartir la diabetes tipo 2 y la obesidad.

- constituyen un predictor más fuerte que la propia carga genética.

Los envenenamientos fueron frecuentes entre los más de 60 indios Osage asesinados durante el "Reinado del Terror". En el libro original y en la película se responsabiliza a las bebidas alcohólicas adulteradas de la muerte de varios indios osage. Recordemos que la acción se desarrolla en plena ley seca (ley Volstead) que prohibió la venta de bebidas alcohólicas en los EEUU entre el 17 ese enero de 1920 y el 6 de diciembre de 1933, una etapa que ha inspirado infinidad de películas de mafiosos y malhechores implicados en la fabricación clandestina y la distribución de bebidas alcohólicas.

CINEFILIA

"La ley del hampa" (Josef von Sternberg, 1927) es reconocida como la primera película de gángsters que inauguró un subgénero cinematográfico que combinaría elementos delictivos tan característicos como alcoholismo, mafia, chivatos y represión carcelaria.

La implicación criminal de destiladores clandestinos, capitaneados por el antiguo campeón de rodeo Henry Grammer (Sturgill Simpson), estuvo indirectamente relacionada en la muerte de varios indios consumidores habituales de alcohol adulterado, como por ejemplo en los asesinatos de los alcohólicos Anna Kyle Brown (Cara Jade Myers) y Henry Roan (William Belleau), ambos eliminados por los secuaces de William Hale mediante disparos en la cabeza a traición.

Los principales alternantes del etanol son otras sustancias alcohólicas: el metanol, el propanol y el etilenglicol.

El metanol es metabolizado en el hígado por las enzimas alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa. sus metabolitos son el formaldehído y el ácido fórmico. Concentraciones elevadas de ácido fórmico en sangre ocasionan una acidosis metabólica, que deteriora la salud de quienes han ingerido metanol: cefalea, mareos, náuseas, vómitos, afectación grave del nervio óptico (causante de ceguera), hepatitis y cirrosis hepática, y en los casos más graves, la muerte.

El etilenglicol se suele añadir a las bebidas alcohólicas adulteradas para provocar una embriaguez más rápida. También se mtaboliza en el hígado, produciendo determinados metabolitos que se excretan por vía renal formando cristales de oxalato cálcico. Los daños que provoca esta intoxicación son insuficiencia renal aguda, depresión del sistema nervioso e insuficiencia respiratoria, pudiendo resultar letal en los casos más graves.

No hemos encontrado en el libro y en la película de Scorsese referencias concretas sobre el supuesto veneno que le fueron administrando a Mollie Buckhart, probablemente mezclado con la insulina que le inyectaban, una medicación proporcionada por los hermanos Shoun, bajo la influencia del malvado William Hale.

Una hipótesis podría ser el envenenamiento con estricnina, un alcaloide derivado de las semillas del árbol Strychnos nux-vomica, las mismas de las que se extrae también otro alcaloide, la brucina, una potente neurotoxina de efectos parecidos a la estricnina pero menos intensos, que puede provocar intoxicaciones no solo por su ingestión, sino también por inhalación y contacto directo con la piel.

La estricnina fue el primer alcaloide identificado en las plantas del género Strycnos, una amplia familia de especias distribuida por Asia, América y África. Es un potente veneno que se encuentra en la corteza y las semillas de estos vegetales.

Fue descubierta en 1818 por los químicos franceses Joseph Bienaimé Caventou y Pierre Joseph Pelletier, a partir de la planta Strycnos inatii, popularmente conocida como haba de San Ignacio, haba de Igasur o Ignatia amara, una planta venenosa rastrera y trepadora originaria de las Islas Filipinas, y que debe su nombre al fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola (1491-1556), pues fueron los jesuitas los que la trajeron a Europa por sus propiedades medicinales.

Como anécdota, con el título de "El haba de San Ignacio", se publicó en 1892 en Madrid una comedia en prosa de tres actos compuesta por Enrique Gaspar, que se estrenó ese mismo año en el Teatro de la Comedia.

En algún tiempo, la estricnina se empleó como ingrediente en diversos tónicos y laxantes, y en medicina se empleó en el tratamiento del paro cardíaco, como antídoto en el envenenamiento por mordedura de serpientes y como analéptico.

Actúa como antagonista del receptor del GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor en el trono cerebral y la médula espinal. Precisamente, al competir don el GABA en sus receptores específicos, la estricnina provoca un exceso de la respuesta motora.

Los síntomas aparecen entre los 10-30 minutos de su ingestión o inhalación nasal, y pueden durar hasta 12-24 horas. la rigidez muscular y los calambres dolorosos preceden a las contracciones musculares generalizadas, espasmos de los músculos extensores y opistótonos (posición anormal de una persona, con rigidez y arqueamiento de la espalda, con la cabeza estirada hacia atrás).

La orina de estos intoxicados suele ser oscura, debido a la rabdomiolisis y la mioglobinuria, que pueden provocar una insuficiencia renal aguda.

El rostro de la persona envenenada con estricnina puede mostrar una mueca forzada, conocida como risa sardónica, si bien no es patognomónica de esta patología, pues también puede ser causada por el tétanos, la enfermedad de Wilson y se ha objetivado también después de algunos ahorcamientos.

CINEFILIA

Al respecto de la risa sardónica, en la película muda estadounidense "El hombre que ríe" (Paul Leni, 1928), una adaptación de la novela homónima de Víctor Hugo, contemplamos a un personaje con una sempiterna sonrisa, que si bien no es realmente una risa sardónica, resulta sobrecogedora dentro de una historia de venganza ambientada a finales del siglo XVII, durante el reinado de Jacobo II de Inglaterra, protagonizada por Conrad Veidt como Gwynplaine y Mary Philbin como Dea.

Por su parte, "El Barón Sardónico" (William Castle, 1961) es una película de terror de serie B que nos cuenta la historia de Sardonicus (Guy Rolfe), un hombre que profana la tumba de su padre en la procura de un billete de lotería premiado. Para su desgracia, una maldición desfigurará su rostro, dejándole permanentemente un horrible rictus en forma de sonrisa deformada. Para liquidar el maleficio, acudirá al Doctor Robert Cargrave (Ronald Lewis), un prestigioso médico londinense que intentará restaurar el aspecto original del desdichado protagonista mediante tratamientos experimentales.

Retomando las intoxicaciones por estricnina, conocemos que en dosis elevadas provoca una excitación de todo el SNC, con agitación, hipertermia, dificultad para respirar y convulsiones, pudiendo provocar incluso un fallo respiratoria, con hipoxia, hiperventilación y la muerte cerebral. Dosis mortales provocarían la contractura de los músculos respiratorios y la muerte por asfixia.

Y aunque en la actualidad no se emplea como medicamento, sigue presente en algunos pesticidas y rodenticidas.

Debido a sus particulares características físicas se emplea como adulterante de otras drogas como la cocaína y la heroína: polvo cristalino, de color blanco y sabor amargo, cuyas sales son solubles en agua.

LA HISTORIA DE KELSIE MORRISON

Sospechamos que la estricnina pudo haber estar implicada en muchos envenenamientos de los osage durante el Reinado del Terror. Entre sus múltiples personajes, el libro de David Grann y la película de Martin Scorsese nos cuentan la historia de un individuo notablemente implicado en la trama de asesinatos orquestada por Bill Hale: el infame Kelsie Morrison (Louis Calcemi)

Fue el autor material de la muerte de Anna Brown, una de las hermanas de Mollie Buckhart, asesinada de un disparo en la nuca y posteriormente abandonada en un arroyo.

Después de divorciarse de su primera esposa osage, este perfido malhechor se casó con Tillie Stepson (Karen Garlitz), la viuda de William Stepson, un destacado as en las competiciones de derribo de novillos, supuestamente envenenado. Su objetivo era convertirse en el tutor de los dos pequeños hijos de Stepson, para controlar su valiosísimo patrimonio. Según las investigaciones del Bureau, Morrison le había confesado a uno de sus secuaces haber envenenado a Stepson.

Poco después de su matrimonio, Tillie comenzó a sospechar de su marido, sobre todo después de oírle hablar de los efectos de la estricnina. Antes de que pudiera revocar la tutoría de Morrison sobre sus hijos, murió también envenenada. Al contrario de otras muertes osage, el óbito de Tillie nunca llegó a ser investigado.

La confesión de Kelsie Morrison resultó determinante para encausar a Bill Hale y Ernest Burckhart por sus crímenes durante el Reinado del Terror.

OTROS ASESINATOS DE LOS OSAGE

El libro de David Grann nos cuenta como varios asesinos consiguieron despistar a los agentes especiales destacados por el Bureau de Hoover: en relación con las misteriosas muertes de gran número de indios, los autores del crimen primero los emborrachaban. Posteriormente hacían que un médico los examinara para diagnosticar la ebriedad, que en algunas ocasiones le inyectaba morfina al borracho.

Una vez el médico se ausentaba, los asesinos les inyectaban a sus indefensas víctimas grandes cantidades de morfina debajo de la axila para provocarles la muerte, sin dejar huella. Todos estos fallecimientos se certificaban como intoxicaciones etílicas.

La mayoría de estos documentos encubrieron falsas muertes como "tisis", "enfermedades consuntivas" o "causas desconocidas".

Como nota médica histórica debemos destacar que en el tratamiento del alcoholismo, en 1887 se empleaban en los casos agudos inyecciones hipodérmicas de amoníaco (licor), aplicadas en el dorso o en el epigastrio del paciente, una mezcla que llevaba 1 parte de amoníaco por 2-6 de agua. Como efectos secundarios se describían el enrojecimiento erisipeloide y el dolor.

En 1888, algunas pautas para el tratamiento de la intoxicación etílica aguda proponían desnudar al paciente, colocándolo en una habitación fresca, con la cabeza elevada. Mediante u vomitivo o una bomba gástrica se provocaba el vaciamiento del estómago, para evitar que el etanol continuara absorbiéndose. Y en esta caso se aplicaban inyecciones hipodérmicas de apomorfina, por su efecto emético. En los casos graves se llegaban a aplicar incluso sangrías.

Tal y como hacían los médicos de Oklahoma de la época, la morfina se empleó también para el tratamiento del delirium tremens.

_pub_-_(MeisterDrucke-199469).jpg)